Bis zum Herbst 1944 blieb das Niveau der Versorgung der Menschen im Dritten Reich hoch. Dies erreichte das NS-Regime aber nur durch die menschenverachtende Ausbeutung von Arbeitskräften: zwölf Millionen Menschen aus fast ganz Europa mussten Zwangsarbeit leisten, etwa zweieinhalb Millionen kamen dabei zwischen 1939 und 1945 im Reich ums Leben, vor allem sowjetische Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge.

Als das NS-Regime den Krieg vom Zaun brach, war es auf eine Kriegswirtschaft eingestellt. Mit seiner Denkschrift zum Vierjahresplan hatte Hitler bereits 1936 die Weichen gestellt. Im Gegensatz zum Kriegsbeginn 1914 führte der Übergang zu einer Wirtschaftsordnung, in der die eigene Volkswirtschaft und die der eroberten Gebiete auf die Kriegführung optimal abgestimmt wird, 1939 nicht zu einer Krise. Um innere Unruhen zu vermeiden, nahm das NS-Regime soweit es ging Rücksicht auf den Lebensstandard der „Volksgenossen“ im Kriegsalltag.

Versorgung und Finanzierung

Damit alle ähnliche Konsummöglichkeiten hatten, lenkte das Regime den Markt für Verbrauchsgüter: Ab dem 1. September 1939 waren Fleisch, Fett, Butter, Käse, Vollmilch, Zucker und Marmelade nur noch auf Lebensmittelkarten erhältlich. Zwei Wochen später wurden auch Brot und Eier rationiert. Die militärische Expansion sorgte dann dafür, dass die Versorgung der „Volksgemeinschaft“ bis 1944 dauerhaft gesichert war. Dass sich die Wehrmacht in der eroberten Sowjetunion weitgehend „aus dem Lande“ ernährte, das heißt die dort produzierten Lebensmittel an die Besatzungstruppen abgegeben oder ins Deutsche Reich geliefert werden mussten, wirkte sich für die Deutschen ebenfalls günstig aus. Auch wenn von schwerwiegenden Problemen keine Rede sein konnte, verschlechterte sich die Versorgung mit Konsumgütern vorübergehend im April 1942, als die Rationen für Brot, Fleisch und Fett sowie ab Juni auch für Kartoffeln erstmals deutlich gekürzt wurden. Mit dem Vormarsch in Russland verbesserte sich die Situation dann jedoch wieder.

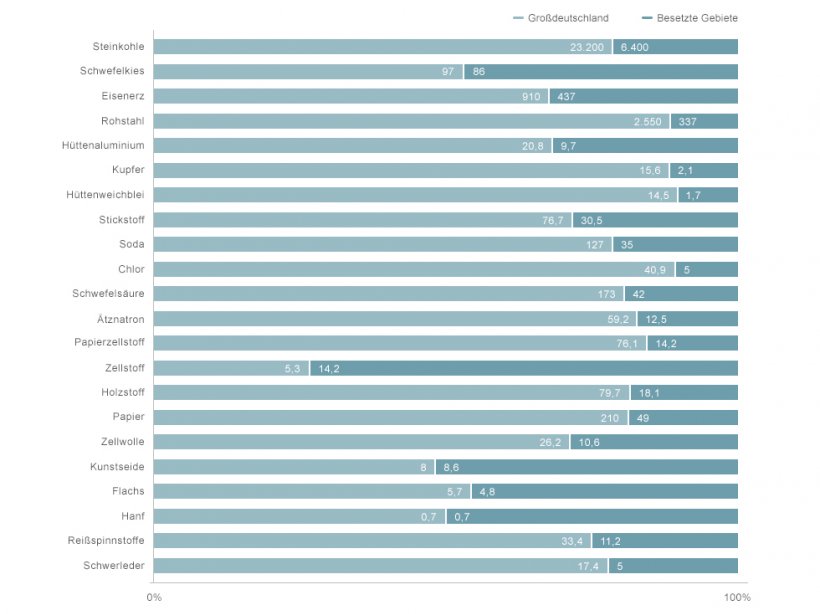

Dagegen war die Rohstoffversorgung auf den Import angewiesen. Weil die Deutschen ab April 1940 zu „Metallspenden“ für die Rüstungsbetriebe aufgerufen wurden, sammelten Angehörige der Hitler-Jugend oder der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) immer wieder Alt- und Rohstoffe. Die Versorgungslage besserte sich durch den steigenden Import aus den südosteuropäischen Ländern nach Kriegsbeginn. Hinzu kam die Einfuhr von Futtergetreide, Hülsenfrüchten, Erdöl, Baumwolle und Erzen aus der UdSSR im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes. Insbesondere die Erweiterung des Wirtschaftsraums sicherte nun die (eigene) Versorgung mit Eisenerz unter anderem aus Schweden, Norwegen und Frankreich. Bezahlt wurden die westeuropäischen Lieferanten durch die jeweiligen staatlichen Kreditinstitute; abgerechnet werden sollte erst nach Kriegsende.

Die Kriegswirtschaftsverordnung (KWVO) vom 4. September 1939 sah einen Zuschlag auf Bier, Tabakwaren und Branntweinerzeugnisse vor. Sie setzte zudem für Kriegswirtschaftsverbrechen drakonische Strafen fest. Mit der Todesstrafe musste im schlimmsten Fall rechnen, wer lebenswichtige Güter vernichtete, beiseite schaffte oder zurückhielt. Kostendeckend war all das nicht. Der Krieg wurde daher erneut durch Staatsverschuldung finanziert, bis die Finanzpolitik im Sommer 1944 zusammenbrach. Die Verschuldung verzehnfachte sich: von 33 Mrd. RM am 1. September 1939 auf 393 Mrd. RM Anfang 1944. Weil die Kaufkraft der privaten Haushalte relativ stabil blieb, das Warenangebot aber immer weiter abnahm, verlor die Reichsmark drastisch an Wert. Die Folge war eine Inflation, die erst nach dem Krieg durch die Währungsreform 1948 aufgefangen werden konnte.

Produktivität durch Planung?

Das NS-Regime versuchte, die Produktion zu steuern. Im Februar 1942, nach dem Unfalltod des Vorgängers Todt, beauftragte Hitler damit Albert Speer. Der junge Architekt erweiterte den Zuständigkeitsbereich des Reichsministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion, wie es ab September 1943 hieß. Die „Zentrale Planung“, ein gesamtwirtschaftlicher Planungsausschuss unter Hans Kehrl (1900-1984), steuerte binnen Kurzem die Verteilung von Rohstoffen, Kohle und Energie, Arbeitskräften und Transportkapazitäten. Tatsächlich stieg zwischen Anfang 1942 und Juli 1944 der Rüstungsindex von 100 auf 322. Auf dem Gipfel der Produktivität im Juli 1944 wurden fünfmal so viele Panzer hergestellt wie zweieinhalb Jahre zuvor. Und das, obwohl der alliierte Bombenkrieg zur selben Zeit am intensivsten war.

Grafiken: „Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit“

Sollte man deshalb von einem „Rüstungswunder“ sprechen? Wirtschaftshistoriker weisen diesen Mythos von Speers Einfluss auf die Rüstung zurück. Das vermeintliche Wunder, das die NS-Propaganda im Zeichen des

„totalen Krieges“ feierte, ereignete sich nicht von heute auf morgen. Es resultierte vielmehr aus einer längerfristigen Entwicklung. Schaut man nämlich genauer hin, wurden die Speer zugeschriebenen Rationalisierungsmaßnahmen deutlich früher oder später getroffen, oder sie verpufften. Zugespitzt formuliert: Auch ohne Speer wäre es zu einem Anstieg der Produktivität gekommen. Er zeigt freilich auch, wie wenig das Potenzial des Reiches und der besetzten Gebiete bis dahin genutzt worden waren.

Zwangsarbeit – Grundlage der Kriegswirtschaft

Sicher ist: Das bis zum Herbst 1944 hohe Niveau der Versorgung im Dritten Reich setzte die menschenverachtende Ausbeutung von Arbeitskräften voraus. Der Krieg hätte nicht so lange geführt werden können ohne die zwölf Millionen Menschen aus fast ganz Europa, die für das Dritte Reich Zwangsarbeit geleistet haben: ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge, Häftlinge aus Gestapo- und „Arbeitserziehungslagern“, Juden, Sinti und Roma. Allein im Sommer 1944 gab es 7,6 Mio. ausländische Arbeitskräfte, darunter mehr als 1,9 Millionen Kriegsgefangene und 5,7 Mio. zivile Arbeiterinnen und Arbeiter, zumeist aus Polen und der Sowjetunion. Etwa zweieinhalb Millionen dieser „Zwangsarbeiter“ (wie die erst später gängige Bezeichnung lautet) sind zwischen 1939 und 1945 im Reich ums Leben gekommen, vor allem sowjetische Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge.

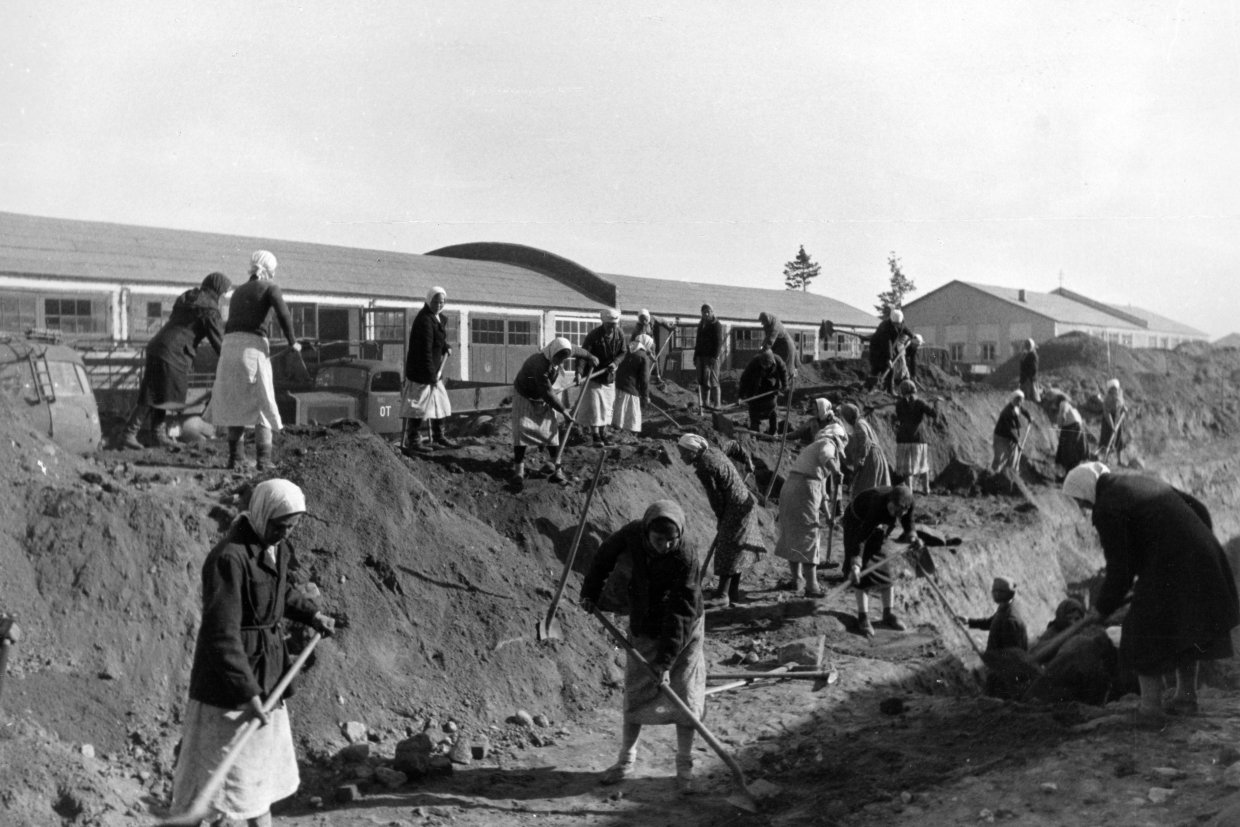

Im Verlauf des Krieges nahm die Zwangsarbeit zu; ab 1941/42 wurden die Bedingungen immer radikaler. Vertreter deutscher Unternehmen hielten in den besetzten Gebieten, vor allem in Polen und der UdSSR, Ausschau nach geeigneten Betrieben, die sie sich einverleiben konnten, bauten eigene Filialen auf und beuteten Einheimische als billige Arbeitskräfte aus. In Minsk zum Beispiel betrieb die Daimler-Benz AG ein Reparaturunternehmen für Wehrmacht-Kraftfahrzeuge. Mit 5000 Beschäftigten, darunter Kriegsgefangene, Einheimische und Menschen, die aus Weißrussland verschleppt worden waren, galt die mit Unterstützung der Organisation Todt (OT) errichtete Firma als eine der größten Osteuropas.

Millionen Menschen wurden von den deutschen Besatzern, teils mit Hilfe von Kollaborateuren, zur Zwangsarbeit ins Reich verschleppt. Die meisten stammten aus Polen, der UdSSR und Frankreich. Firmen, die billige Arbeitskräfte benötigten, meldeten ihren Bedarf bei den Arbeitsämtern an. Zum „Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz“ (GBA) ernannte Hitler im März 1942 den Gauleiter von Thüringen, Fritz Sauckel. Er gab der Arbeitsverwaltung und der Besatzungsverwaltung die jeweiligen Quoten vor. Die sowjetischen Kriegsgefangenen waren für die Zwangsarbeit zunächst nicht infrage gekommen. Nach der NS-Ideologie schien die Vorstellung geradezu absurd, die „rassisch minderwertigen slawischen Untermenschen“ aus Ost- und Südosteuropa ins Kernland der deutschen Volksgemeinschaft zu bringen und deren „Reinheit“ und Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Erst Ende 1941 wurde das Verbot aus schierer wirtschaftlicher Notwendigkeit aufgehoben.

Die „Fremdarbeiter“ arbeiteten in der Landwirtschaft, in Bauunternehmen, im Bergbau, in Rüstungsbetrieben, im Handwerk und in Privathaushalten. In der Landwirtschaft lebten die Zwangsarbeiter – vor allem polnische und sowjetische Zivilarbeiter/innen und französische Kriegsgefangene – auf den Höfen in engem Kontakt zu den Bauern. Ausländer machten ab 1943 über die Hälfte der Arbeitskräfte auf dem Lande aus. Besonders hart war die Arbeit in der Bauwirtschaft, wo Baufirmen Bunker errichteten oder für Rüstungsfabriken arbeiteten. Ein Drittel der Beschäftigten bestand 1944 aus Zwangsarbeitern. 12.000 schufteten allein in Thüringen bei der Errichtung eines unterirdischen Flugzeugwerkes.

Im Reich entwickelte sich schon bald eine Stufenordnung der Ausländer nach rasseideologischen Kriterien. Ganz oben – unterhalb der deutschen „Herrenmenschen“ – standen die Nord- und Westeuropäer, weiter unten die Polen und sowjetische Arbeitskräfte (die „Ostarbeiter“), am Ende „Zigeuner“ und Juden. Der einzelne Volksgenosse hatte durchaus einen Handlungsspielraum im Umgang mit Zwangsarbeitern. Das Propagandaplakat etwa, das die Deutschen aufforderte, mit den Fremden nicht am selben Tisch zu speisen, zeigte sowohl den rigiden Ausgrenzungswillen als auch den offenkundigen Regelungsbedarf. Die Bandbreite möglichen Handelns reichte von aktiver Beteiligung an Verbrechen bis zur offenen Auflehnung.

Zwangsarbeit stand nur auf den ersten Blick in der Tradition des späten 19. Jahrhunderts, ausländische Saisonarbeiter anzuwerben. Sie war auch nicht bloß eine Folge- oder gar Randerscheinung des Krieges, sondern nachgerade ein Element der nationalsozialistischen Gesellschaftsordnung. Die Zwangsarbeit ließ die nach völkischem Ordnungsdenken formierte Gesellschaft erahnen, in der die arische Herrenrasse auf Millionen entrechteter Sklavenarbeiter zurückgreift. Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen prägten den Kriegsalltag der Deutschen und waren spätestens ab 1942 nicht zu übersehen, weder im Reich noch in den besetzten Gebieten. Die Demütigung, Ausbeutung und „Vernichtung“ rechtloser Menschen durch aufgezwungene Arbeit war ein öffentliches Verbrechen.